ステレオ初期にデッカが総力を結集して制作した超弩級のステレオ録音。

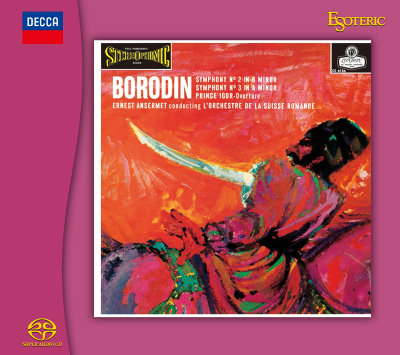

ボロディン:交響曲

第2番、中央アジアの草原にて

グリンカ:幻想的ワルツ/グラズノフ:四季

エルネスト・アンセルメ(指揮)

スイス・ロマンド管弦楽団

価格:3,972円(税込)

ESSD-90246[SACD Hybrid]

DSD MASTERING

Super Audio CD層:2チャンネル・ステレオ[マルチなし]

美麗豪華・紙製デジパック・パッケージ使用

■精緻で色彩的な演奏で一時代を築いた名指揮者アンセルメ

スイスの名指揮者エルネスト・アンセル(1883.11.11〜1969.2.20 )は、

ディアギレフ率いるロシア・バレエ団の指揮者として、

ストラヴィンスキー「兵士の物語」「うぐいす」「プルチネルラ」、ファリャ「三角帽子」、プロコフィエフ「道化師」、

サティ「パラード」などの20世紀前半の重要作を次々初演し、

また何よりもスイス・ロマンド管弦楽団の創設者(1919年)にして音楽監督として

このオーケストラを世界的な存在に育て上げたことで知られています。

1946年から専属契約を結んだデッカ・レーベルへの膨大な録音を行な い、

フランス音楽、ロシア音楽、20世紀音楽、そしてドイツ・オーストリア音楽までを網羅。

その中には、優れた録音技術(モノラル時代はffrr full frequency range recording 広帯域録音⇒

ステレオ時代にはffss full frequency stereo sound)と相俟って、

LP時代に優秀録音として高い評価を得たものが数多くあります。

弊社のシリーズでは2008年にファリャ「三角帽子」、

2015年にリムスキー=コルサコフ「シェエラザード」ほかをリリースし、

いずれもご好評いただいてお ります。

■ロシア音楽の第一人者としての実力を刻印

アンセルメがデッカに残した録音は膨大なもので、

バッハからマルタンまで時代・編成・属性など極めて多様なレパートリーが網羅されています。

中でもアナログ時代の定番だったのが、19世紀から20世紀にかけてのフランス音楽とロシア音楽で、

いずれもオーケストラの多彩なサウンドを活かした個性的なオーケストレーションが特徴であるため、

アンセルメとスイス・ロマンドによる、正確で精緻な、

しかもオーケストレーションの魅力をストレートに押し出した演奏解釈が最も活かせる分野でした。

特にロシア音楽については、ディアギレフのロシア・バレエ団の指揮者としての活躍によって、

特にバレエ音楽のオーソリティとしての地位を確立していたともいえるでしょう。

また1950〜60年代は本場ロシアの録音が入手困難で、入手できたとしても

録音技術の点で西側の水準に到達していない場合が多く、

その意味でもデッカの鮮明な録音技術で収録されたアンセルメが放つロシア音楽のアルバムの数々は、

それぞれのレパートリーを代表する名盤・定番として愛好されたのでした。

■精緻かつ透明感あふれるクールなサウンドで聴かせるボロディンとグラズノフ

当アルバムには、1954年10月に録音された、

デッカ最初期のステレオ録音としても知られるボロディンの交響曲第2番、

アンセルメとしては最晩年の録音となる1966年のグラズノフ「四季」という大曲2曲を柱に、

やはりアナログ時代に愛好された1961年録音のボロディン「中央アジアの平原にて」、

1964年録音のグリンカ「幻想的ワルツ」をカップリング、

文字通りロシア音楽のショーケースとも言うべき宝石箱のような輝きに満ちた名曲が並んでいます。

現在ではより野趣あふれる解釈が好まれる傾向があるボロディンの交響曲第2番では

そもそもやや大仰な音楽を極めてクールに聴かせる手腕が見事で、

テンポの操作もごく自然な範囲にとどめられています。

多彩なダンスが全曲に詰め込まれた「四季」では、「冬」〜「秋」に至る4つの部分に含まれる

小曲のキャラクターを鮮明に描き出し、躍動感あふれる音楽づくりは

録音当時80歳という年齢を感じさせません。

■デッカが愛用した伝説の名ホール、ヴィクトリア・ホールにおける名録音

アンセルメとスイス・ロマンド管弦楽団によるデッカへの録音は、

基本的にオーケストラの本拠地であったジュネーヴのヴィクトリア・ホールで行われました。

19世紀にジュネーヴ駐留のイギリス総領事によって建立されたこのホールは、

演奏会場として優れた音響を誇るのみならず、レコーディングの会場としても最適でした。

録音技術に高い関心を持ち、録音セッションにおいてエンジニアに非常に協力的だった

アンセルメの録音は当初から高水準で知られており、アンセルメが1954年5月、

ヴィクトリア・ホールで行なわれたデッカによる

初めてのステレオ録音のセッションに起用されたのも自然な成り行きでした。

そしてその時収録されたリムスキー=コルサコフの交響組曲「アンタール」以来、

この伝説のホールで幾多の名録音が生み出されることになりました。

ウィーンのゾフィエンザール、ロンドンのキングスウェイホールなどとともに、

細部の音に至るまで明晰に収録しようとするデッカの録音ポリシーには理想的な会場で、

そこでの録音は、オーケストレーションの綾や空間性を

生々しく再現する骨太なデッカ・サウンドの代名詞ともなりました。

このアルバムの中で最も初期の録音であるボロディンの交響曲第2番で

すでに各パートの鮮度や透明度の高さ、楽器の実在感は達成されており、

デッカの録音技術の高さが伺えます。

そして時代が下るに従って、基本的なサウンドはそのままに、

全体の響きにさらに余裕が生まれ、空間性と楽器の定位感の明晰さとが

より高度な次元で結びつくような音作りが行われるようになっており、

その変遷をより鮮度の高いリマスターで辿ることができるのも

当Super Audio CDの魅力といえるでしょう。

■最高の状態でのSuper Audio CDハイブリッド化

アンセルメのロシア音楽のほとんどは、デジタル初期のキング・レコード販売時代からCD化されており、

さらにグラズノフ「四季」については2000年にDECCA ORIGINALSで24bit/96kHzリマスターが行なわれています。

今回のSuperAudio CDハイブリッド化は、「四季」は21年ぶり、

それ以外はおそらく初期CD以来初の新規リマスターとなり、

しかも初めてDSDテクノロジーが導入されることになりました。

これまで同様、使用するマスターテープの選定から、

最終的なDSDマスタリングの行程に至るまで、妥協を排した作業が行われています。

特にDSDマスタリングにあたっては、D/Aコンバーターとルビジウムクロックジェネレーターとに、

入念に調整された ESOTERICの最高級機材を投入、またMEXCELケーブルを惜しげもなく使用することで、

オリジナル・マスターの持つ情報を余すところなくディスク化することができました。

■『ロシアの民族的特質はよく示され、鮮やかな色彩感』

ボロディン:交響曲第2番 「アンセルメがいわゆるロシアものに示した卓抜な手腕には定評があるが、

このボロディンの交響曲における精彩に満ちた演奏も、それを見事に裏付けている。

きわめて理知的な音楽の進め方を見せているが、

その中にもロシアの民族的特質はよく示され、鮮やかな色彩感も見せている。」

『レコード芸術別冊・クラシック・レコード・ブック VOL.2 管弦楽曲編』1985年

「かつてボロディンの交響曲といえばアンセルメだった時代がある。

何より音質が良かったし、ロシアの演奏家による録音が入手しづらかった当時、

ディアギレフのロシア・バレエ団の専属指揮者も務めた彼はロシア音楽の第一人者とされていた。

確かにスヴェトラーノフ的な意味でロシア的な演奏ではないが、

そういうアプローチでなくてもこの曲の良さは十分に出るのだ。」

『ONTOMO MOOK クラシック名盤大全』2015年

グラズノフ:四季 「自然体でしかも色彩感にあふれた音楽を生み出すことで定評のあるアンセルメにとって、

この作品はまたとない曲である。バレエ音楽のスペシャリストとしてのキャリアは、

この静と動が交錯する流動的な音楽で、一段とその新鮮さがよみがえり、その技量が冴え渡るのである。

グラズノフの原曲が持つ以上に知的であり、造形美をも完備している。」

『レコード芸術別冊・クラシック・レコード・ブック VOL.2 管弦楽曲編』1985年

中央アジアの草原にて 「アンセルメの指揮するロシアものの演奏は、

全体的に音が明るく、繊細で表現も淡泊なので、

ロシア音楽の粘っこい演奏を好む人には向かないかもしれないが、

リズミカルな曲では、彼は右に出る指揮者はいない。」

『レコード芸術別冊・クラシック・レコード・ブック VOL.2 管弦楽曲編』1985年

■収録曲

アレクサンドル・ボロディン(1833〜1887)

交響曲第2番 中央アジアの草原にて

ミハイル・グリンカ(1804〜1857)

幻想的ワルツ

アレクサンドル・グラズノフ(1865〜1936)

バレエ音楽《四季》作品67

トラックリスト

アレクサンドル・ボロディン

1:交響詩《中央アジアの草原にて》

交響曲 第2番 変ロ短調

2:第1楽章:アレグロ

3:第2楽章:スケルツォ プレスティッシモーアレグレット

4:第3楽章:アンダンテ

5:第4楽章:フィナーレ アレグロ

ミハイル・グリンカ

6:幻想的ワルツ アレクサンドル・グラズノフ

バレエ音楽《四季》作品 67

7:冬

8:春

9:夏

10: 秋

スイス・ロマンド管弦楽団

指揮:エルネスト・アンセルメ

[録音]

中央アジアの草原にて:1961年2月、ジュネーヴ・ヴィクトリア・ホール

交響曲 第2番:1954年10月、ジュネーヴ・ヴィクトリア・ホール

幻想的ワルツ:1964年4月、ジュネーヴ・ヴィクトリア・ホール

四季:1964年4月、ジュネーヴ・ヴィクトリア・ホール

[初出]

中央アジアの草原にて:SXL 2292(1962年7月)

交響曲 第2番:SLC1347(1964年9月)

幻想的ワルツ、四季:SXL 6269(1967年)

[日本盤初出]

中央アジアの草原にて:SLC1168(1962年7月)

交響曲 第2番:LXT 5022(モノラル 1955年)、CS 6126(ステレオ 1961年)

幻想的ワルツ:SLC1390(1965年1月)

四季:SLC1684(1968年7月10日)

[プロダクション]

中央アジアの草原にて:ジェームズ・ウォーカー

交響曲 第2番:ヴィクター・オロフ

幻想的ワルツ:マイケル・ブレムナー

四季:ジョン・モードラー

[バランス・エンジニア]

中央アジアの草原にて、交響曲 第2番:ロイ・ウォレス

幻想的ワルツ、四季:ジェームズ・ロック

[Super Audio CDプロデューサー]大間知基彰(エソテリック株式会社)

[Super Audio CDリマスタリング・エンジニア] 東野真哉(JVCマスタリングセンター(代官山スタジオ))

[Super Audio CDオーサリング]藤田厚夫(有限会社エフ)

[解説]諸石幸生、 柴田龍一

[企画・販売]エソテリック株式会社

[企画・協力]東京電化株式会社