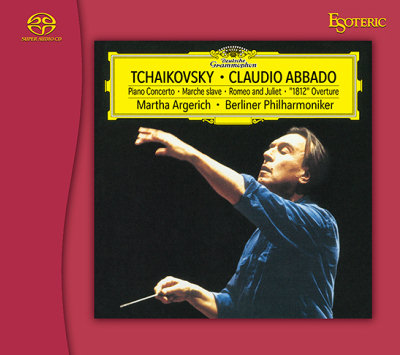

流麗でドラマティックなアバドのチャイコフスキー。

アルゲリッチ、ベルリン・フィルと強力なタッグを組んだ極めつけの名演。

アバド/チャイコフスキーコンサート

ピアノ協奏曲第1番、スラヴ行進曲、

ロメオとジュリエット、大序曲《1812年》

マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)

クラウディオ・アバ ド指揮

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

価格:3,972円(税込)

ESSG-90249[SACD Hybrid]

DSD MASTERING

Super Audio CD層:2チャンネル・ステレオ[マルチなし]

美麗豪華・紙製デジパック・パッケージ使用

■アバドが愛したチャイコフスキー

アバドがロシア音楽に深い共感を寄せていたこと はよく知られており、

特にムソルグスキーについて は偏愛ともいえる執着ぶりを見せていました。

チャイコフスキーの作品についてもそうで、その結びつ きはイタリアとロシアの意外な親和性を改めて感じさせるものでした。

録音面でもキャリア最初期の1968 年、35 歳の時に若書きの交響曲第2 番「小ロシア」を

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団と録音したのが最初で、

ドイツ・グラモフォンの作曲家別の交響曲全集企画の中で交響曲第4〜6番というメインの曲を任されています。

CD時代に入ると 1985〜91年にかけてシカゴ交響楽団と交響曲全曲と主要管弦楽曲をソニークラシカルに録音し、

その相性の良さを再度音として刻印しています。

ロシアの暗鬱さを生々しく表出するのではなく、清朗で率直な表現によって

チャイコフスキーの音楽から新たな美を引き出すアプローチは、

20 世紀後半のチャイコフスキー録音史の中でも際立った魅力を持つもので、

語り口の滑らかさはカラヤン以上といえましょう。

■ベルリン・フィルとのチャイコフスキー録音の精髄

ベルリン・フィル芸術監督就任後は、ペースが落ちたものの、交響曲・管弦楽曲・協奏曲で重要な名演を残しています。

交響曲では1994 年の第5 番(ソニークラシカル)がありますが、

管弦楽曲では 1999 年になってドイツ・グラモフォンから発売された1枚が特筆すべきもので、

当アルバムはその中から3曲をカップリングしています。

1995 年12 月にセッション録音された大序曲「1812年」と「スラヴ行進曲」はアバドにとって2回目の録音で

アバドの流麗な解釈にベルリン・フィルの豪壮なパワフルさが 加わった点が聴きものです。

「1812 年」の大砲はおそらく実音ではなく人工的にリミックスされた音と思われますが、

音楽的な流れを壊さぬよう、十分なインパクトを持ちながらも派手になりすぎないよう配慮されているのが

ドイツ・グラモフォンらしいところです。

1996 年4 月の「ロメオとジュリエット」は、アバド3 回目の録音で、

後半にプロコフィエフの同じく「ロメオとジュリエット」の抜粋を並べた演奏会でのライヴ 録音です。

アバドはベルリン・フィルで毎シーズンテーマを設けて演奏会のプログラミングをしており、

他の指揮者による演奏会や室内楽や歌曲、朗読の演奏会も含め、

総合的な芸術文化を提示する姿勢を貫いていました。

1995/96年シーズンのテーマはシェイクスピアで、

ヴェルディ「オテロ」や、このシ リーズでハイブリッド化した1995 年のジルヴェスターコンサートもその一環で、

メンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」が取り上げられ、

この「ロメオとジュリエット」もその流れで演奏されたものでした。

柔らかな 冒頭からアバド節全開で

特に美しい第2主題のカンティレーナはアバドの「ロメジュリ」の肝ともいえる ものです。

■アルゲリッチとの決定盤

そしてこのアルバムのメインともいえるのが、

1994 年12 月のマルタ・アルゲリッチとのピアノ協奏曲第 1 番のライヴ録音でしょう。

12 月8・9・10 日の3 日間、フィルハーモニーで行われた定期演奏会では

モンテヴェルディのマドリガル「なんと甘く、香り立つ唇よ」(第7 巻)、

3人の指揮者を擁するシュトック ハウゼンの「グルッペン」の後、

チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1 番が取り上げられるという興味深いプログラミングでした。

言うまでもなく、この協奏曲はアルゲリッチの十八番で、世界各地で演奏し、

録音でも1970 年のデュトワ/ロイヤル・フィル盤(ドイツ・グラモフォン)、

1980 年のコンドラシン/バイエ ルン放送響盤(フィリップス)はともに、

この作品の20 世紀後半のイメージを決定づけた名演として知られています。

いわばそうした自らの盤歴にさらに栄冠を重ねるように実現したこのアバド/ベルリン・フィ ルとの共演は、

文字通り決定的な演奏と言っても過言ではなく、作品に盛り込まれた多彩な魅力を最大限に開示する手腕、

ダイナミックスの途方もない幅広さ、パワフルな打鍵、スピード感など、

期待を裏 切らない壮絶かつ緻密な演奏が繰り広げられています。

第2 楽章中間部の即興的な音の動き、そして 第3楽章前半のむしろ淡々と抑制された進行も、

コーダの爆発的なクライマックスに向けての伏線として心憎いほどです。

■最高の状態でのSuper Audio CDハイブリッド化

レコーディングは、本拠地ベルリン・フィルハーモニーで行われており、

広大な空間の中で近めのマイクセッティングにより、

厚みのある弦楽セクションのどっしりとしたピラミッド型のサウンドの土台の上で、

木管と金管が鮮明な存在感をもって聴こえるようにミックスされています。

アルゲリッチのピアノもオーケストラの前面に実にクリアに定位し、

実に細やかなニュアンスが込められていることが手に取りように聴 きとれます。

カラヤン時代の暗めのサウンドに代わって、のびやかで明朗な趣があるのはアバド時代ならではと言えるでしょう。

もともとが優秀なデジタル録音であり発売以来特にリマスターが施されたことはなかったため、

今回は初めてのDSD リマスタリングとなります。

今回のSuper Audio CD ハイブリッド化 に当たっては、これまで同様、

使用するマスターテープの選定から、最終的なDSD マスタ リングの行程に至るまで、

妥協 を排した作業が行われています。

特にDSD マスタリングにあたっては、D/A コンバーターとルビジウムクロックジェネレー ターとに、

入念に調整された ESOTERIC の最高級機材を投入、

またMEXCEL ケーブル を惜しげもなく使用することで、

オリジナル・マスターの持つ情 報を余すところなくディスク化することができました。

■『第3 楽章で繰り広げられる切れ味の鋭い演奏』

ピアノ協奏曲

「この曲のアルゲリッチ三度目の録音。そして二度目のライヴ。現在のアルゲリッチには、

技巧的に華 やかな第1 楽章や第3 楽章より、憂愁を漂わせながら静々と歌い進まれる第2 楽章の方が、

一層よく似合うような気がする。

ただそうは言っても、例えば第3 楽章で繰り広げられる切れ味の鋭い演奏が聴 き手を熱くさせるのは、

以前と少しも変わらない。彼女の魅力は、さらに幅広くなった。」

(『ONTOMO MOOK クラシック名盤大全 協奏曲編』、1998 年)

■収録曲

ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー

Piano Concerto No. 1 in B flat minor, Op. 23 (ピアノ協奏曲 第1 番 変ロ短調 作品23)

[1] 第1 楽章 Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito

[2] 第2 楽章 Andantino semplice - Prestissimo - Tempo I

[3] 第3 楽章 Allegro con fuoco

[4] Slavonic March, Op.31 (スラヴ行進曲 作品31)

[5] Romeo and Juliet - Fantasy Overture after Shakespeare (幻想序曲《ロメオとジュリエット》)

[6] Ouverture solennelle "1812", Op.49(大序曲《1812 年》 作品49)

マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) 1‐3

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:クラウディオ・アバド

[録音]

1994 年12月〔ピアノ協奏曲〕、

1995 年12月〔スラヴ行進曲、1812 年〕、

1996 年4月〔ロメオとジュリエット〕、

ベルリン、フィルハーモニー / 〔ピアノ協奏曲・ロメオとジュリエット:ライヴ・レコーディング〕

[初出]ピアノ協奏曲:449816 2(1995 年、カップリングは組曲「くるみ割り人形」)、

管弦楽曲:4534969 2(1999 年、「テンペスト」op. 18 とのカップリング)

[日本盤初出]POCG9770〔ピアノ協奏曲〕(1996 年1月25 日)、POCG10183〔管弦楽曲〕 (1999 年7 月23 日)

[オリジナル・レコーディング]

[エクゼクティヴ・プロデューサー]クリストファー・オールダー

[プロデューサー]ヴォルフガング・シュテンゲル〔ピアノ協奏曲〕、クリストファー・オールダー〔管弦楽曲〕

[バランス・エンジニア]ゲルノート・フォン・シュルツェンドルフ〔ピアノ協奏曲、スラヴ行進曲、1812 年〕、

ヴォルフガング・ ミットレーナー〔ロメオとジュリエット〕

[レコーディング・エンジニア]ユルゲン・ブルクリン/ランハルト・ラーゲマン〔ピアノ協奏曲〕、

ラインハルト・ラーゲマン〔スラヴ 行進曲、1812 年〕、ユルゲン・ブルクリン〔ロメオとジュリエット〕

[Super Audio CD プロデューサー]大間知基彰(エソテリック株式会社)

[Super Audio CD リマスタリング・エンジニア]東野真哉(JVC マスタリングセンター(代官山スタジオ))

[Super Audio CD オーサリング]藤田厚夫(有限会社エフ)

[解説]諸石幸生 長谷川勝英

[企画・販売] エソテリック株式会社

[企画・協力] 東京電化株式会社