エソテリックならではのこだわりのSA-CDハイブリッド・ソフト

オリジナル・マスター・サウンドへの飽くことなきこだわりと、Super Audio

CDハイブリッド化による圧倒的な音質向上で話題沸騰中のエソテリックによる名盤復刻シリーズ。発売以来LP時代を通じて決定的名盤と評価され、CD時代になった現代にいたるまで、カタログから消えたことのない名盤を中心にオリジナル・マスターまで遡り、丁寧にマスタリングを施して、世界初のSuper

Audio CDハイブリッド化を実現してきました。2010年からは名門EMI

CLASSICS名盤の復刻も開始し、自然なプレゼンスに優れた第一級のサウンドが評判となりました。

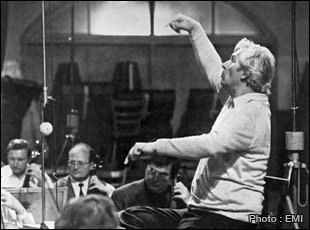

■ケンペ晩年の光輝あふれる偉業

ドイツの名指揮者、ルドルフ・ケンペ(1910-1976)は、第2次大戦後のLP期以降に、名門ウィーン・フィルやベルリン・フィルを含むヨーロッパのさまざまなオーケストラを指揮して、数多くの名盤を残しています。ロイヤル・フィル、BBC響、チューリヒ・トーンハレ管、ミュンヘン・フィルの首席指揮者・音楽監督のほか、バイエルン国立歌劇場やドレスデン国立歌劇場の音楽監督をも歴任したその経歴は、コンサートとオペラ両面における彼の卓越した音楽性と音楽家や聴衆からの人気の高さを物語るものといえるでしょう。特に1960年代後半からは急速に円熟の度を加速させ、65歳という指揮者として働き盛りの年齢で肝臓がんで亡くなるまで、その最後の輝きを、R.シュトラウスの管弦楽曲全集(1970〜74年録音、ドレスデン国立管/EMI)、ベートーヴェン全集(1971〜73年、ミュンヘン・フィル/EMI)、ブラームスの交響曲全集(1974〜75年、ミュンヘン・フィル/BASF)、ブルックナーの交響曲集(1974〜76年、ミュンヘン・フィル、チューリヒ・トーンハレ管/BASF、TUDOR)などの録音に結実させたのでした。

■ミュンヘン・フィルとのかけがえのない遺産。1975年「レコード・アカデミー賞」受賞。

ケンペは1960年からミュンヘン・フィルに客演し、1965年には首席客演指揮者に、そして1967年にはフリッツ・リーガーの後任として音楽監督に就任しています。1971年から1973年にかけてドイツ・エレクトローラによって収録されたこの全集は、ケンペにとって唯一のベートーヴェン交響曲全曲録音となったもの。最晩年のケンペの人気、演奏の充実ぶりとも相まって、1975年の全集発売時には日本で「レコード・アカデミー賞」を受賞したほど高く評価された全集ですが、個性的なベートーヴェン全集が続出したCD時代に入ってからは冷遇され、本家EMIからはセラフィム・レーベルなどで散発的に再発されただけで、全集ボックスとしてはDISKYレーベルにライセンスされた形でしか発売されていませんでした。円熟の極みにあったケンペの指揮のもと、ミュンヘン・フィルは質実剛健・重厚でありながらも生き生きとのびやかで、豊かな響きでベートーヴェンのシンフォニーの魅力を描き出しています。

■オリジナル・アナログマスターの良さを活かしたSuper

Audio CDハイブリッド化

当シリーズで既にSuper

Audio

CD化したシューベルトの「ザ・グレイト」(ESSS-90054)同様、収録はミュンヘン市内のビュルガーブロイケラーというビアホールで行なわれました。1885年に開店したこのビアホールは1830人を収容できる大規模な空間を擁し、ヴァイマール時代以来政治的な集会にも頻繁に使用され、ヒトラーのミュンヘン一揆の舞台ともなった歴史的な建物でした。その優れた音響効果のゆえにステレオ時代にはオーケストラの録音にも使用されていました。木質の空間に響くあたたかみを帯びたサウンドは、まさにケンペ/ミュンヘン・フィルの真髄と言えるもの。オーケストラは通常配置ですが、ケンペが重視していた木管パートや第2ヴァイオリン・ヴィオラといった内声の動きが克明に浮かび上がり、南ドイツのオーケストラらしい、刺々しさのない完熟の演奏を堪能することが出来ます。今回のSACDハイブリッド化に当たっては、これまでのエソテリック企画同様、使用するマスターテープの選定から、最終的なDSDマスタリングの行程に至るまで、妥協を排した作業が行われました。特にDSDマスタリングにあたっては、DAコンバーターとルビジウムクロックジェネレーターと、入念に調整されたエソテリック・ブランドの最高級機材を投入、また同社のMEXCELケーブルを惜しげもなく使用することで、オリジナル・アナログマスターの持つ情報を伸びやかなサウンドでディスク化することに成功しています。

■「この指揮者のかけがえのない遺産」

『名盤ひしめくベートーヴェンの交響曲全集の中ではひときわ地味な存在に見えるが、どうして実際に聴いてみると1曲1曲のてごたえの重さは大変なもので、指揮者のしたたかな力量を思い知らされないわけにはゆかない。たとえば「第7番」のような曲でも、どんな強烈な演奏にもひけをとらない豊かな説得力を持っている。ケンペの表現にはおよそ浮ついたところがないが、録音も含めて音の質が近ごろ流行の上塗り薬で艶出ししたようなそれとは正反対であるのも、この指揮者のかけがえのない遺産に相応しい。』

(大木正興、『レコード芸術別冊・クラシック・レコード・ブックVOL.1交響曲編』1985年)

■収録曲

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

ESSE-90061(Disc 1):

交響曲第1番ハ長調作品21

交響曲第3番変ホ長調作品55「英雄」

ESSE-90062(Disc 2):

交響曲第4番変ロ長調作品60

交響曲第5番ハ短調作品67「運命」

ESSE-90063(Disc 3):

交響曲第2番ニ長調作品36

交響曲第6番ヘ長調作品68「田園」

ESSE-90064(Disc 4):

交響曲第7番イ長調作品92

交響曲第8番ヘ長調作品93

ESSE-90065(Disc 5):

交響曲第9番ニ短調作品125「合唱」

< 演 奏 >

[第9番]

ウルシュラ・コシュト(ソプラノ)

ブリギッテ・ファスベンダー(アルト)

ニコライ・ゲッダ(テノール)

ドナルド・マッキンタイア(バス)

ミュンヘン・モテット合唱団

(合唱指揮:ハンス・ルドルフ・ツェーベライ)

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:ルドルフ・ケンペ

[録音]

※国内盤LP表示=レコードイヤーブックに従いました。

1973年4月16日〜19日(第1番・第2番)

1972年6月23日〜26日(第3番・第6番)

1972年12月15日〜20日、1973年4月27日〜30日(第4番)

1971年12月20日〜23日(第5番・第7番)

1972年12月15日〜20日(第8番)

1973年5月31日〜6月4日(第9番)

ミュンヘン、ビュルガーブロイケラー

[日本盤LP初出] EAC-77007〜14(1974年11月発売)

[オリジナルレコーディング/プロデューサー]

デイヴィット・モットリー

[オリジナルレコーディング/レコーディング・エンジニア]

ヴォルフガング・ギューリヒ

[Super Audio CDプロデューサー] 大間知基彰 (エソテリック株式会社)

[Super Audio CDリマスタリング・エンジニア]

杉本一家(ビクタークリエイティブメディア株式会社 マスタリング・センター)

[Super Audio CDオーサリング] 藤田厚夫(有限会社エフ)

[解説] 諸石幸生、西村弘治

[企画/販売] エソテリック株式会社

[企画協力] 東京電化株式会社